Croiser histoire, numérique et éthique pour éclairer notre société

Les humanités numériques s’imposent comme un champ de recherche interdisciplinaire, articulant sciences humaines et technologies de l’information. Elles mobilisent des méthodes issues de l’informatique pour analyser, valoriser et transmettre des corpus historiques, littéraires, patrimoniaux ou encore des données issues du Web. Au-delà de l’innovation méthodologique, elles soulèvent des questionnements éthiques et sociétaux essentiels pour la formation et la recherche contemporaine.

Des humanités numériques, une discipline en construction

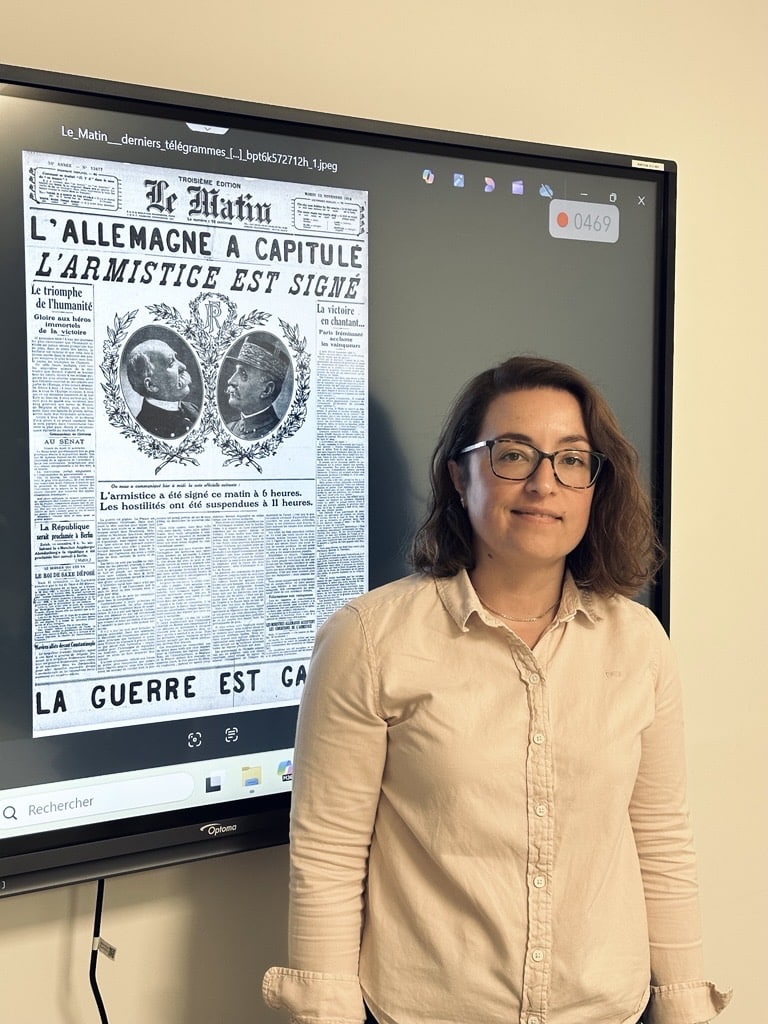

Historienne de formation, Marie Puren est aujourd’hui enseignante-chercheuse et Responsable de l’équipe Méthodes numériques en Sciences Humaines et Sociales au sein du Laboratoire de Recherche de l’EPITA. Ses travaux incarnent ce croisement entre sciences humaines et informatique, appelés les humanités numériques. « Au début des années 2000, les deux champs se sont dit qu’il serait bien de travailler ensemble », explique-t-elle, rappelant que la discipline est née du besoin de rassembler les chercheurs et chercheuses en « humanités » (historiens, littéraires, linguistes, etc.) et informaticiens autour de méthodes communes. Présidente de l’association Humanistica, l’association francophone des humanités numériques/digitales, elle participe activement à la structuration de ce champ encore jeune en France et insiste sur sa dimension interdisciplinaire.

« Les humanités numériques, cela englobe beaucoup de choses. Même si nos objets et méthodes peuvent être très variés, voire un peu dispersés, cela permet au moins à des gens issus d’horizons différents de se retrouver, de se rencontrer. » souligne Marie Puren.

Ce champ scientifique s’appuie sur des pratiques très concrètes : numérisation de fonds patrimoniaux, analyse de corpus textuels, visualisation de données, mais aussi stylométrie, c’est-à-dire l’étude quantitative et statistique des styles d’écriture afin d’identifier des auteurs, comparer des textes ou mettre en évidence des caractéristiques linguistiques. Pour Marie Puren, le cœur du sujet reste la même question : comment l’outil numérique éclaire des disciplines « anciennes » comme l’histoire ou la littérature. « C’est vraiment avoir un impact sociétal fort », résume-t-elle, convaincue que cette hybridation permet de répondre à des enjeux actuels.

Observer les usages, former des ingénieurs responsables

Mais à l’EPITA, ses travaux dépassent les portes du Laboratoire de recherche. Marie Puren transmet aux étudiantes et étudiants une approche critique du numérique et de l’intelligence artificielle. « On forme des ingénieurs responsables, le volet environnemental est extrêmement important, mais aussi le côté éthique », insiste-t-elle.

Ses cours mêlent références à la philosophie morale, études de cas réels et exemples tirés de la pop culture comme le film Minority Report. Elle montre ainsi à ses étudiants que les choix techniques engagent des conséquences sociales concrètes. « Je leur donne tout simplement un exemple, par exemple algorithme de tri des patients pour un hôpital et nous nous interrogeons ensemble : quelles valeurs sous-tendent sa conception ? Qui en bénéficie ? Qui pourrait en être exclu ? Est-ce éthique ? »

Cette pédagogie est essentielle face à une génération qui a grandi au cœur du numérique. Pour susciter leur intérêt, elle combine des cas théoriques et pratiques, allant d’exemples tirés de la recherche médicale jusqu’aux biais de la reconnaissance faciale. « L’idée est de leur montrer que ce que l’on leur apprend aura un impact. Vous avez l’impression que c’est loin de vous, mais ce n’est pas le cas. »

De l’histoire parlementaire à la stylométrie

Les travaux de Marie Puren explorent différents champs de l’histoire à travers les méthodes numériques. Son principal projet actuel, intitulé DECIDON et financé pour 3 ans et demi par l’Agence nationale de la recherche, porte sur les débats parlementaires de la Troisième République : « L’idée, c’est de créer un outil qui permette à toutes et à tous de voir de plus près comment la vie politique française a évolué. » Le projet va également permettre de comprendre comment se construit l’agenda politique : « On veut savoir pourquoi un sujet s’impose dans la vie politique, et devient un « problème public ». Autrement dit, pourquoi les élus choisissent de discuter de ce sujet et pas d’un autre. » Pour ce faire, elle croise les débats parlementaires avec la presse de la Troisième République. Avec ses collègues, elle mobilise IA générative, traitement automatique des langues et graphes de connaissances à la fois pour explorer ces archives et les accessibles au grand public.

Parallèlement, elle s’intéresse à l’attribution des textes littéraires grâce à la stylométrie. Le cas de Colette et de son époux Willy, soupçonné d’avoir accaparé une partie de ses premiers écrits, illustre cette démarche. « Chaque personne a son style. Vous pouvez le maquiller, mais même si vous pastichez quelqu’un, on va quand même pouvoir vous identifier. » Cette technique, déjà utilisée dans des affaires judiciaires comme celle du Unabomber, un terroriste identifié grâce à l’analyse linguistique de ses écrits, soulève à la fois des promesses scientifiques et des dilemmes éthiques.

« Reconstruire le passé, démasquer des criminels, c’est très bien. Mais cela peut aussi avoir des conséquences très graves et complètement non éthiques. Ainsi, quelqu’un qui souhaite rester anonyme, pour se protéger, par exemple, de persécutions politiques, pourrait être identifié et mis en danger. »

Marie Puren

Ces recherches, à la croisée de l’histoire, de la linguistique et de l’informatique, témoignent d’une conviction forte : l’informatique n’est pas une fin en soi mais aussi un moyen d’interroger la société et ses évolutions. « En tant que personne, c’est cela qui me guide et c’est pour cela que je fais de la recherche : avoir un impact sociétal direct, fort et prégnant. »