Robotique mobile : une expertise entre ciel et abysses

Face aux enjeux climatiques et à la nécessité d’une meilleure connaissance des milieux naturels, la robotique mobile devient un levier incontournable. Au sein du Laboratoire de Recherche de l’EPITA, l’équipe « Traitement d’images et reconnaissance des formes » développe des solutions innovantes, accessibles et interopérables, capables d’explorer aussi bien l’espace aérien que les fonds marins.

De la télédétection spatiale à la robotique mobile : une trajectoire d’innovation

Dans un monde où les données deviennent un levier stratégique pour l’action publique et la recherche, la robotique mobile s’impose comme un outil clé pour l’acquisition d’informations géographiques, environnementales et techniques. C’est dans ce contexte que Loïca Avanthey et Laurent Beaudoin, enseignants-chercheurs à l’EPITA, ont développé une approche complète et innovante, allant de la conception de capteurs à l’exploitation des données.

Initialement ancrée dans l’observation satellitaire, leur activité s’est naturellement orientée vers la robotique embarquée avec l’émergence des drones aériens. « Nos étudiantes et étudiants ne comprenaient plus l’intérêt d’images satellites d’un kilomètre de résolution quand ils avaient Google Earth dans leur poche », explique Loïca Avanthey. Ce tournant technologique les conduit à développer leurs propres drones civils dès les années 2007–2009, capables d’embarquer des charges utiles importantes pour de la cartographie à très haute définition.

Nos drones faisaient déjà 2 kg et portaient jusqu’à 2,5 kg de capteurs. C’était exceptionnel pour l’époque. Aujourd’hui, à modèles comparables le poids reste le même. Pour d’autres modèles, les plus légers font quelques centaines de grammes.

Laurent Beaudouin

Ces innovations ont permis de nouvelles applications : inspection d’ouvrages d’art, suivi de chantiers, modélisation thermique des bâtiments, et soutien aux secours en cas de catastrophe. La miniaturisation des capteurs, combinée à la souplesse des drones, a ouvert des perspectives inédites, notamment pour les collectivités territoriales et les services d’infrastructure.

Mais avec l’arrivée du secteur privé et le durcissement du cadre réglementaire, le domaine est rapidement devenu mature. « La recherche a été transférée à l’industrie, et nous avons décidé de nous positionner sur un autre territoire : le milieu sous-marin », poursuit Loïca.

Robotique sous-marine : un nouveau champ d’exploration stratégique

La réorientation vers le domaine subaquatique répond à des enjeux scientifiques, techniques et sociétaux de premier plan. L’océan couvre 70 % de la planète, et la bande des 0 à 100 mètres de profondeur concentre l’essentiel de la biodiversité marine – tout en restant l’un des espaces les moins bien connus. « On connaît mieux la surface de la Lune ou de Mars que les premiers mètres sous la mer Méditerranée », souligne Laurent.

Les défis technologiques y sont majeurs : pas de GPS, communication très limitée, pression extrême, et visibilité restreinte. Pour répondre à ces contraintes, l’équipe conçoit et développe ses propres robots sous-marins et de surface.

Nous devons accompagner physiquement nos robots sur le terrain pour valider les acquisitions de données. C’est pour cela que nous sommes aussi plongeurs professionnels

Loïca Avanthey

Les objectifs sont clairs : produire des jumeaux numériques des fonds marins, à partir d’images et de capteurs intégrés, pour offrir des outils d’aide à la décision dans des domaines aussi variés que l’archéologie, la surveillance écologique, la sécurité portuaire ou encore l’aménagement du littoral.

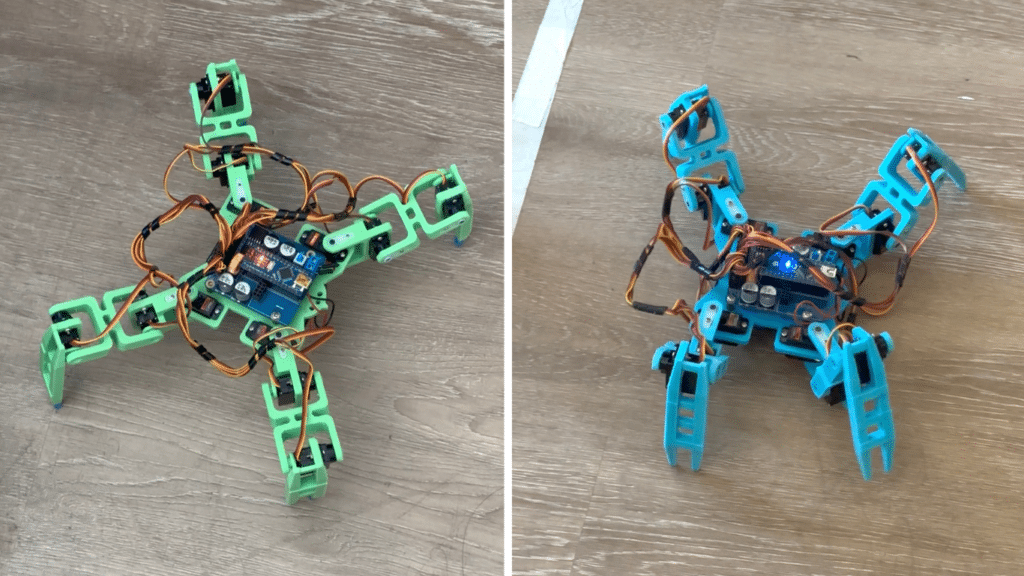

L’approche se veut aussi économique et inclusive : « Nous travaillons avec des outils à bas coût, parfois issus du grand public, adaptés et optimisés par nos soins. L’enjeu est de rendre accessibles ces technologies aux institutions et aux acteurs publics », insiste Loïca.

Vers une robotique interopérable et distribuée : les enjeux à venir

À travers leurs travaux, Loïca Avanthey et Laurent Beaudoin défendent une vision stratégique de la robotique : celle d’un système interopérable, distribué, et accessible. En s’appuyant sur la redondance et la collaboration entre plusieurs robots légers, ils montrent qu’il est possible d’atteindre – voire de dépasser – les performances d’un système unique et onéreux. « Dix capteurs économiques bien positionnés peuvent offrir des capacités d’analyse supérieures à un seul capteur très performant », explique Laurent.

La coopération entre des drones hétérogènes (aériens, terrestres et marins), base de la robotique distribuée, a le potentiel de véritablement changer la donne pour des domaines civils comme la gestion de crise, la surveillance environnementale ou préservation du patrimoine.

Le potentiel pour les collectivités et les institutions est considérable. La reconstruction 3D permise par ces robots permet une visualisation fine et en 3D des ouvrages, des milieux naturels ou des sites sensibles. Ils facilitent les audits, les diagnostics, la planification, et même la pédagogie. Comme l’explique Loïca : « Nous fournissons des données augmentées. Ce sont ces données-là qui permettent ensuite aux archéologues, biologistes ou ingénieurs d’analyser, de simuler et de décider. Le dernier en date est le musée d’archéologie sous-marine de Saint-Raphaël à l’occasion des 80 ans du débarquement. »

À l’heure où la numérisation du territoire et la protection des milieux naturels deviennent des priorités publiques, la robotique mobile s’impose comme un outil transversal et stratégique. Aussi, l’expertise développée ici offre un modèle concret d’innovation au service des politiques publiques.